1. Violencia hacia la mujer

La violencia siempre ha estado presente desde los inicios de la humanidad. Igualmente, los intentos de limitarla y reprimirla en sus distintas dimensiones. Asimismo, en la sociedad las mujeres han sufrido de discriminación, violencia y la denegación de sus derechos, ello bajo argumentos de origen cultural, junto con la manifestación de las relaciones de poder que el hombre ejerce sobre la mujer.

En este contexto surge el concepto Violencia Contra la Mujer (VCM), que al tener un carácter y elemento cultural dentro de la sociedad, la clasifica de manera especial. Es decir, cuando ocurren actos de violencia debido a la condición biológica de la víctima y de las consecuencias sociales culturalmente atribuidas a ella, estos actos deben ser tratados y abordados de manera especial (U.de Chile, 2017).

"Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" .

La VCM, especialmente ejercida por su pareja o ex pareja, impacta negativamente a las mujeres y se constituye en un grave problema. Esta violencia, se refiere “al comportamiento de la pareja o ex pareja que cause daño físico, sexual o psicológico, incluidas la a agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control” (OMS, 2017).

Frente a lo expuesto, la sociedad ha reaccionado mediante movimientos sociales, siendo las mujeres las protagonistas, convocando marchas multitudinarias y actos de protesta social. Estos hechos dan origen a la ola feminista que lleva décadas visibilizando los derechos de las mujeres y que busca poner fin a la discriminación y violencia contra las ellas.

1.2 Violencia Contra la Mujer desde el enfoque de los Derechos Humanos

La manifestación y movilización de las mujeres ha visibilizado las violaciones a sus derechos y ha logrado ante la comunidad internacional que se adopten tratados específicos a sus derechos, y que los Estados promulguen leyes y deroguen normas en pos de garantizar la igualdad y la no discriminación para ellas.

En esta línea, la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación, señalando que “todos los seres humanos nacen libres e guales en dignidad y derechos” (INDH, 2010), independientemente de su condición, sexo, color, etnia, religión, orientación sexual, etc. Sin embargo, las mujeres no siempre fueron consideradas, existiendo discriminación contra a ellas en todas las sociedades, lo que atenta contra el bienestar y la dignidad humana.

Es así que en 1979, se aprueba y ratifica ante la Naciones Unidas y los Estados miembros, La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Tratado que representa un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres, construyendo una serie de documentos que sitúan a la mujer como sujeto de derechos. Así también, el comité CEDAW, supervisa su aplicación, dejando en claro que todas las formas de violencia contra la mujer están comprendidas en la definición de discriminación contra la mujer, además, pidiendo a los Estados adoptar medidas necesarias para poner fin a dicha violencia.

"Toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

A nivel regional, en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que esta, es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Además, propone por primera vez el desarrollo de mecanismos para luchar contra el fenómeno de la violencia, proteger y defender los derechos de las mujeres, su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad (OEA, 1994).

Asimismo, es necesario entender que la VCM es una aberración que va evolucionando en sus formas de expresión en un contexto mundial cambiante, por lo cual ya no se condena solo la violencia física, sexual o psicológica, sino que también otras formas de VCM tales como la económica, moral, simbólica y feminicida. Por lo tanto, los Estados deben enfrentar este fenómeno a través de medidas aptas para contrarrestarlo (U.de Chile, 2017). Además es necesario considerar todos los espacios y contextos en que se produce la VCM, tanto espacios públicos y privados como en sus diversos contextos, ya sea intrafamiliar, domestico, laboral, de pareja, educativa, entre otras.

Hoy, muchas situaciones que en el pasado no eran consideradas como violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y menos aún un problema del Estado, son ahora parte de la preocupación central de la comunidad internacional. Aun cuando la situación de las mujeres en el mundo se ha transformado, la evidencia también muestra que la vigencia efectiva de la igualdad y no discriminación para ellas está lejos de ser una realidad. En todos los países del mundo sus derechos se vulneran, su autonomía personal y económica está sujeta a tutelas indebidas, y su participación y acceso a los espacios de poder y de toma de decisiones no cumple con los estándares establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos (INDH, 2010).

1.3 Tipos de violencia

Para avanzar en la erradicación de la VCM se debe tener una visión integral de la problemática, asumiendo una definición y clasificación de ésta, que abarque todas sus manifestaciones, que englobe a todas las mujeres en su diversidad, en todos los espacios y contextos en que la VCM se produce (SernamEG, 2018).

En este sentido, es necesario definir, problematizar, desnaturalizar y eliminar la VCM. A continuación se detallan los tipos de violencia:

| Física | Es aquella acción dirigida a atentar contra la integridad física de la víctima, como un mecanismo para ejercer poder y control. Ejemplos: empujones, tirones de pelo, pellizcos, cachetadas, quemaduras, rasguños, patadas, golpes de puño, golpes con objetos, ataques con armas. |

| Psicológica | Conducta que tiene por objeto causar temor e intimidación buscando controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona que está siendo agredida; atentando contra el bienestar psíquico de la/el afectada/o. Ejemplos: burlas, sobrenombres ofensivos, manipulaciones, garabatos, insultos, restricción a la libertad personal, aislamiento, abandono, amenazas, acusaciones sin razón, ley del silencio, humillaciones, destrucción de pertenencias, etc. |

| Sexual | Acción de imponer o forzar actos de connotación sexual, contra la voluntad de la otra persona. Ejemplos: acosos, abusos, violación por cualquier vía (vaginal, oral, anal), obligación a abortar, esterilizarse, embarazarse, etc. Involucramiento en actos de prostitución o pornografía. |

| Económica/Patrimonial | Consiste en privar de las necesidades básicas al otro u otra, control de la víctima a través de la manipulación del dinero, privación económica, endeudamiento o que tomen control de su dinero o bienes. |

| Simbólica | Está construida por la emisión de mensajes, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres en la sociedad. Ejemplo: humor sexista. |

| Feminicidio o Femicidio: | Término reconocido por muchos países como el asesinato de una mujer sólo por el hecho de ser mujer, sin que exista o sea necesario establecer una relación con el autor del asesinato y la mujer. Según la legislación chilena (Ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente (SERNAMEG, 2014). |

Clasificación de la VCM:

| Espacios | Público y privado |

| Contexto | Pareja/intimo, intrafamiliar/domestico, laboral, educacional, callejero, carcelario, marcha, protesta, dictadura, democracia, Institucional, entre otros. |

| Tipos | Física, psicológica, sexual, económica/patrimonial, simbólica. |

| Manifestaciones | Amenazas, insultos, humillaciones, hostigamiento, acoso, Abuso sexual, violación, tortura, trata de personas, secuestro Cibersexismo, femicidio, feminicidio, entre otras. |

| Mujeres | Sexo/género, orientación sexual, identidad de género, edad, raza, Pueblo originario, nacionalidad, discapacidad, condición de salud, Privada de libertad, situación calle, entre otras. |

Fuente: Área VCM, SernamEG, 2018

1.4 Impacto de la violencia en la salud de la Mujer

La violencia tiene efectos inmediatos sobre la salud de la mujer y afecta a más de un tercio de las mujeres a nivel mundial, transformándose un problema de salud pública. Según el informe, “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud”, publicado por la OMS (2013), cerca de un 35% de todas las mujeres han experimentado hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas. Además revela que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo (OMS , 2013).

1.5 Impacto de la violencia en la salud física y mental de la mujer

El impacto de la violencia sobre la salud física y mental de las mujeres puede ir desde huesos rotos, complicaciones vinculadas a embarazos, problemas mentales y un deterioro en el funcionamiento social. Estos hallazgos revelan que la violencia contra las mujeres es un problema de salud endémico.

Los impactos en la salud, por la violencia ejercida por la pareja según el informe de la OMS son las siguientes:

| Muerte y lesiones | El 38% de las mujeres asesinadas fueron asesinadas por sus parejas, y el 42% de las mujeres han experimentado violencia física y sexual. |

| Depresión | La violencia conyugal produce problemas de salud mental de las mujeres, y tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión en comparación con las que no padecieron ningún tipo de violencia. |

| Problemas con el alcohol | Las mujeres que sufren violencia de pareja son casi dos veces más propensas a tener problemas con el uso del alcohol. |

| Infecciones de transmisión sexual | Las mujeres que sufren violencia física y/o sexual tienen más probabilidades de contraer sífilis, clamidia, gonorrea y VIH. |

| Embarazo no deseado y aborto | Las mujeres que sufren violencia tienen el doble de probabilidad de embarazo no deseado y tener abortos a consecuencia de la violencia física y/o sexual. |

| Bebés con bajo peso al nacer | Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen un 16% más probabilidades de tener un bebé bajo peso. |

Fuente: OMS, 2013

1.6 Consecuencias frecuentes para la salud en las mujeres víctimas de VCM

Las consecuencias de la violencia para la salud de las mujeres pueden ser inmediatas y agudas, duraderas y crónicas o mortales. Cuando más grave es el maltrato, mayores son sus repercusiones sobre la salud física, mental y conductual, además, las consecuencias negativas para la salud pueden persistir mucho tiempo después que haya cesado el maltrato y tienden a ser más graves cuando las mujeres sufren más de un tipo de violencia (OPS, 2013).

En el siguiente cuadro, detalla las consecuencias que tiene la violencia para la salud de las mujeres.

| Físicas | Sexuales y reproductivas |

|

|

| Mentales | Conductuales |

|

|

Fuente: (OPS, 2013).

1.7 Contexto Latinoamericano en VCM

La VCM indudablemente es un problema social a nivel global y se puede manifestar de diferentes formas. Como ya se mencionó, el 35% del total de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja o por otras personas; el 38% de las mujeres asesinadas, fueron asesinadas por sus parejas y el 42% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja resultaron lesionadas (BCN, 2018).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, el OIG recopila datos de los “feminicidios íntimos” (que son aquellos cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja), entregados por países como Colombia, Jamaica, Guyana y Chile.

En la mayoría de los países de América Latina, 2 de cada 3 feminicidios se producen en contextos de relaciones de pareja o ex pareja. De acuerdo a los datos obtenidos, la lista de feminicidios la lidera Brasil con 1.133 víctimas confirmadas en 2017 (CEPAL, 2018).

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hizo un llamado a los países a dar prioridad a las políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la región, señalando que: “el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni la visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día” (CEPAL, 2018).

En esta línea, la CEPAL, plantea la necesidad de generar acuerdos interinstitucionales en esta materia, a nivel regional y nacional, con el propósito de trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y a una cultura de igualdad.

1.8 Contexto y datos a nivel país en VCM

La VCM en sus distintas expresiones, es una violación flagrante a los derechos humanos y la expresión más cruda de desigualdad entre mujeres y hombres, dejando a la mujer en una situación de inferioridad, subordinación y vulnerabilidad; para el gobierno, terminar con la discriminación, con las brechas entre hombres y mujeres y erradicar la VCM es una de sus prioridades.

De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio del Interior, una de cada tres mujeres ha vivido o vive violencia en su vida en nuestro país, lo que se traduce en casi 3 millones de mujeres, revelando que la VCM es un problema grave y estructural de nuestra sociedad, producto de una cultura machista, que se aprende desde la familia a través de distintos mecanismos de socialización como el sistema educacional, los medios de comunicación, las instituciones, la cultura, entre otros. En Chile, la VCM está “naturalizada”, no la vemos porque es un comportamiento que consideramos “normal” porque así se ha aprendido (SERNAMEG, 2014).

El Estado chileno, para enfrentar el problema de la VCM dentro de una relación de pareja, cuenta con cuerpos legales que la regulan, tales como: la Ley N° 20.066 (2005) sobre Violencia Intrafamiliar (VIF), la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia mediante la creación de un procedimiento especial en estos tribunales el delito de maltrato habitual y agravantes por contextos de VIF, la Ley N° 20.480 en el 2010 que fortalece y reforma de manera estructural de los cuerpos normativos en esta materia, dando énfasis a la protección de la mujer, tipificando el delito de femicidio (U.de Chile, 2017).

En nuestro país, en los últimos cinco años (2013-2017) la tasa de femicidio consumados ha permanecido sin variaciones significativas y, por el contario, la tasa de femicidio frustrados muestra una tendencia al alza, lo que indica, que le fenómeno de la violencia, en su expresión más grave sigue presente, a pesar de las campañas y políticas públicas que buscan disminuir la ocurrencia de este fenómeno. Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada al INDH por Carabineros de Chile, mediante Oficio en junio 2018, el total de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) hacia la mujer, ha tendido a la baja desde el año 2014 al año 2017, así también, en el maltrato físico con resultado de lesiones leves y el maltrato psicológico (INDH, 2018).

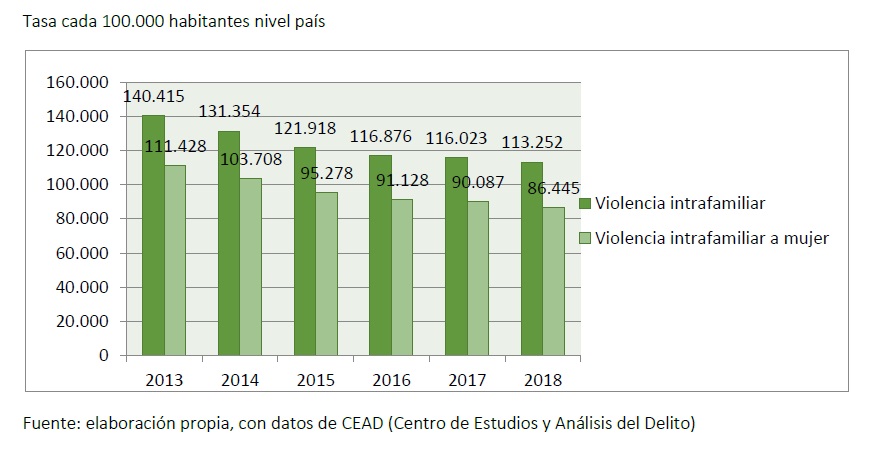

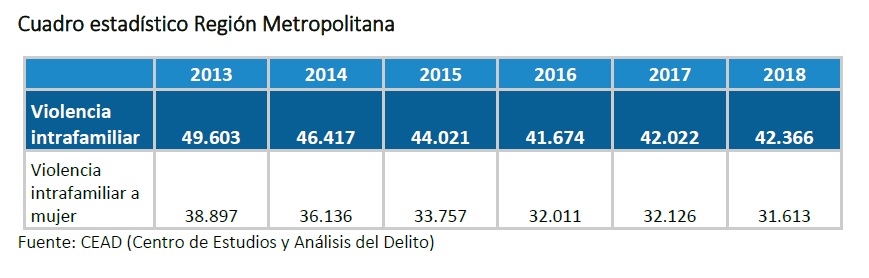

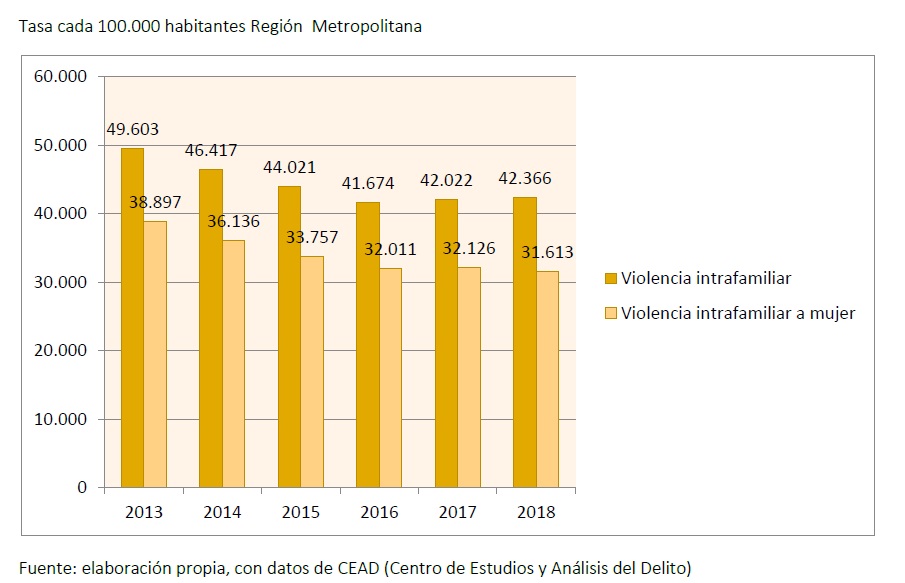

El Centro de Estudios y Análisis Delictual (CEAD), posee un sistema integral de monitoreo y análisis del fenómeno delictual en Chile, éste funciona al interior de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregando información territorial que permite mantener un observatorio intermunicipal que sirva de soporte para el diseño de políticas públicas a nivel local (CEAD, Centro de Estudios y Análisis del Delito).

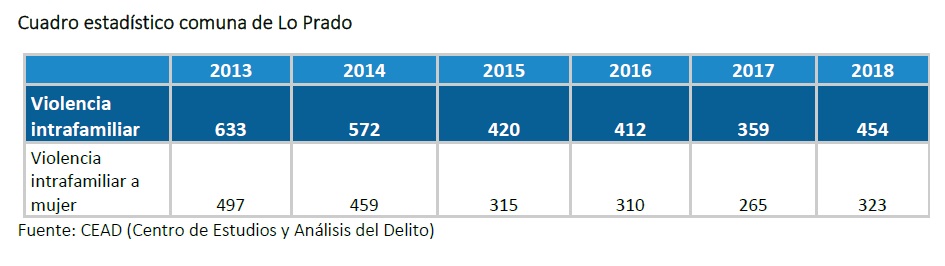

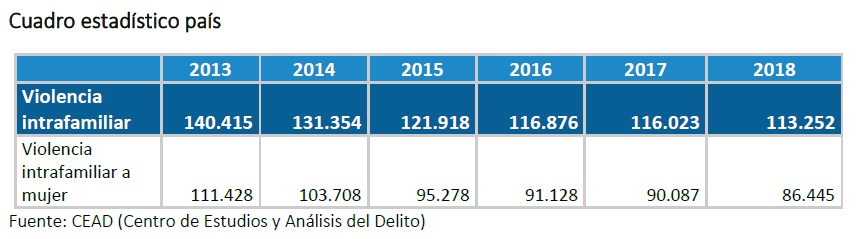

Los datos proporcionados por Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en materia VIF, y específicamente, al delito Violencia intrafamiliar a la mujer, las denuncias formales entre los años 2013-2018 son las siguientes:

A nivel país, de acuerdo a los datos, las denuncias de violencia intrafamiliar han disminuido y tienden a la baja entre los años 2013 al 2018.

En el año 2016-2017 se mantuvo y no hubo disminución significativa.

El total de violencia intrafamiliar a la mujer, ésta es alta, dentro de las denuncias VIF.

A nivel regional, se observa, mayor concentración de denuncias en la Región Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

1.9 Contexto y datos a nivel comunal en VCM

Caracterización

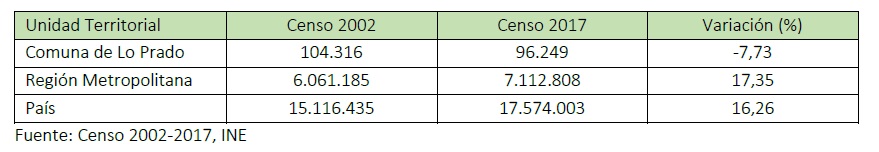

Lo Prado es una de las comunas de la Región Metropolitana, ubicada en el sector norponiente de la capital en el radio urbano. En relación a los datos demográficos extraídos del Censo 2017, Lo Prado tiene una población aproximada de 96.249 habitantes, de un total de 7.112.808 habitantes de la Región Metropolitana. Si bien existe un aumento de la población a nivel nacional y regional en comparación al Censo 2002, en la comuna de Lo Prado, por el contrario, presenta una disminución de 7,73% de su población.

Población total Censo 2002-2017

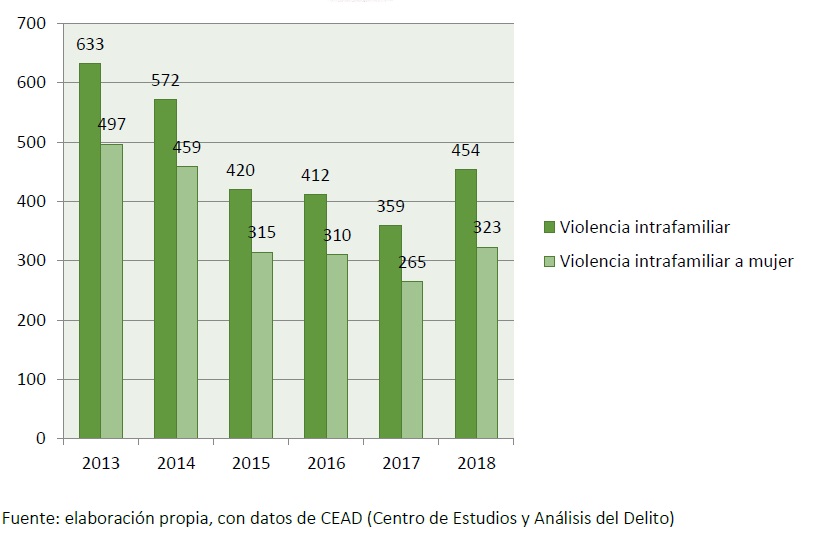

En cuanto a la problemática de VCM en el territorio, en los últimos 5 años existe una tendencia a la disminución en las denuncias de VIF, realizadas en Carabineros y en la PDI. Según datos publicados por el CEAD, desde el año 2013 al 2017 hay una baja significativa en las denuncias, sin embargo, en el año 2018 estas denuncias aumentaron.